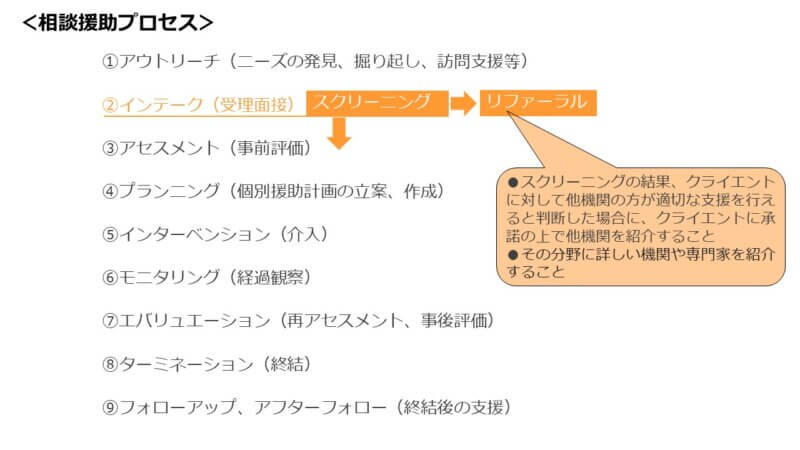

相談援助の流れ

相談援助過程は以下のように流れていきます。

②インテーク(受理面接)

③アセスメント(事前評価)

④プランニング(個別援助計画の立案、作成)

⑤インターベンション(介入)

⑥モニタリング(経過観察)

⑦エバリュエーション(再アセスメント、事後評価)

⑧ターミネーション(終結)

⑨フォローアップ、アフターフォロー(終結後の支援)

①アウトリーチ

アウトリーチというのは英語で「手を伸ばすこと」です。

アウトリーチは、福祉サービスを必要としている人に手を伸ばして、必要な福祉サービスを受けられるようにすることです。

.png)

例えば、自宅を訪問する訪問支援、SNSなどインターネットを通じて接触することもアウトリーチだよ。

②インテーク(エンゲージメント)

アウトリーチで手を指し伸ばしたら次は入り口のインテーク(受理面接)です。

クライエントの主訴を把握し、そもそも支援対象なのか判断します。

これをスクリーニングといいます。

スクリーニングで支援対象であると判断されれば、エンゲージメント(契約)によって相談援助プロセスに沿って、以下のアセスメントへと進んでいきます。

しかし、支援対象ではないと判断されれば、クライエントの支援に適した他機関を紹介します。

これをリファーラルといいます。

.png)

インテーク面接ではラポールの形成が重要になってくるね。

リファーラルは、推薦、紹介、委託といった意味だね。

③アセスメント

アセスメントではクライエントの情報を集め、事前評価を行います。

どのような障害を持っているか、家族や取り巻く環境はどうか、経済状況はどうか等の情報から、評価していきます。

アセスメントには、エコマップなどのツールも用いられます。

④プランニング

アセスメントで評価ができたら、次はプランニングとして支援計画を立てていきます。

障害福祉分野では個別支援計画の作成が義務付けられていますね。

⑤インターベンション

インターベンションではじめて支援が開始されます。

インターベンションは介入という意味です。

⑥モニタリング

モニタリングはインターベンション中に行われ、実際の支援がうまくいっているかを振り返ります。

モニタリングによって個別支援計画を改定したりして軌道修正していきます。

⑦エバリュエーション

エバリュエーションは事後評価という意味です。

プランニングからインターベンション、モニタリングの一連の支援が終了して、事後評価を行います。

.png)

アセスメントは事前評価、エバリュエーションは事後評価だよ。

⑧ターミネーション

ターミネーションは終結という意味です。

支援の終わりです。

.png)

アーノルドシュワルツェネッガーが演じていた「ターミネーター」という映画があったけど、これは「終わらせる者」という意味だね。

⑨フォローアップ

フォローアップは、支援終了後のアフターフォローのことです。

最後に

援助における判断や介入の根拠、援助の効果やそのための費用についての情報の開示や説明を、関係者や社会に対して行うことをアカウンタビリティと言います。相談援助にはアカウンタビリティが求められます。

過去問

第23回 問題41

次の記述のうち、精神保健福祉士が行う援助プロセスにおけるアセスメントの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 援助活動の効果を評価する。

2 利用者の課題の達成状況を振り返る。

3 利用者の状況を把握し、社会資源の精査をする。

4 具体的な援助内容を立案する。

5 援助を受ける意思を利用者に確認する。

1 援助活動の効果を評価する。

これはエバリュエーションです。

2 利用者の課題の達成状況を振り返る。

これはモニタリングです。

3 利用者の状況を把握し、社会資源の精査をする。

これがアセスメント、正解です。

4 具体的な援助内容を立案する。

これはプランニングです。

5 援助を受ける意思を利用者に確認する。

これはインテークです。

第23回 問題42

Hさん(40 歳、男性)は、アルコール依存症の入院治療を終え、現在は定期的な外来通院やセルフヘルプグループへの参加を継続している。

病棟でHさんを担当していたJ精神保健福祉士は、退院して半年後、Hさんの外来の待合室での様子が気になったことから、「お久しぶり」と声をかけ、面接室で話を聴くこととした。

Hさんは、「参加している自助グループの人間関係で悩んだりすることもあるが、トラブルにならないように何とか関係を保てている。

今日は話を聴いてもらえてよかった」と語り、J精神保健福祉士はセルフヘルプグループの様子やHさんの気持ちを傾聴した。

次のうち、Hさんの支援過程においてJ精神保健福祉士が行ったこの面接の位置づけとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 プランニング

2 モニタリング

3 エバリュエーション

4 ターミネーション

5 フォローアップ

支援が終了してからのアフターフォローですから、選択肢5が正解です。

第21回 問題42

次のうち、相談援助のインテーク段階において、相談機関が対応可能かどうかを判断する方法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 コーディネーション

2 エンゲージメント

3 スクリーニング

4 モニタリング

5 リファーラル

選択肢3が正解です。

第22回 問題42

次の記述のうち、リファーラルの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 患者の支援に役立つ疾病や障害の状況を調べる。

2 患者やその環境又はその両者に対して働き掛ける。

3 患者の支援に関する実施状況について見直す。

4 患者との対等な関係に基づき課題解決に向けて取り組む。

5 患者の希望する支援に対してサービス提供機関へつなぐ。

1 患者の支援に役立つ疾病や障害の状況を調べる。

これはアセスメントです。

2 患者やその環境又はその両者に対して働き掛ける。

これはインターベンションです。

3 患者の支援に関する実施状況について見直す。

これはモニタリングです。

4 患者との対等な関係に基づき課題解決に向けて取り組む。

これは支援者としての基本姿勢です。

5 患者の希望する支援に対してサービス提供機関へつなぐ。

これが正解、リファーラルです。

第21回 問題 43

次の記述のうち、相談援助のプランニング段階の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

1 援助終了後の変化を定期的に確認し、必要に応じて援助を再開する。

2 提供されているサービスの状況を確認しながら、課題達成度を把握する。

3 サービスの提供について、関係者が個々の役割を担い援助する。

4 ニーズを充足するための様々な社会資源を検討し、それらの活用を考える。

5 クライエントのニーズ充足度や効果を客観的に精査する。

1 援助終了後の変化を定期的に確認し、必要に応じて援助を再開する。

これはフォローアップです。

2 提供されているサービスの状況を確認しながら、課題達成度を把握する。

これはモニタリングです。

3 サービスの提供について、関係者が個々の役割を担い援助する。

これはインターベンションです。

4 ニーズを充足するための様々な社会資源を検討し、それらの活用を考える。

これがプランニング、正解です。

5 クライエントのニーズ充足度や効果を客観的に精査する。

これはエバリュエーションです。

第23回 問題58

〔事 例〕

政令指定都市のP市保健所で働くL精神保健福祉相談員(精神保健福祉士)(以下「L相談員」という。)に、P市に住む父親のMさん(80歳)と長女のAさん(50 歳)の事で、民生委員から相談があった。

「ごみが庭にあふれ悪臭もあり、近隣住民が不安に思っている。Mさんは外に向かって怒鳴るし、Aさんの姿を見なくなった。精神的な病気があるかもしれないので保健所に相談に来た。MさんとAさんが心配だ」とのことだった。

次の日、L相談員はMさん宅を訪問した。

次のうち、この時点のL相談員が行った援助方法として、正しいものを 1 つ選びなさい。

1 アドミニストレーション

2 アサーション・トレーニング

3 アウトリーチ

4 アクションリサーチ

5 アクティング・アウト

選択肢3が正解です。

第25回 問題26

相談援助過程におけるインテークに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1 面接は複数回に及ぶ場合がある。

2 クライエントとの契約から始まる。

3 クライエントの主訴を明確化する。

4 クライエントと一緒に援助計画を考える。

5 ラポール形成にこだわらずに多くの情報を収集する。

選択肢1と3が正解です。

第25回 問題42

次のうち、相談援助過程におけるモニタリングとして、正しいものを1つ選びなさい。

1 援助関係の契約

2 支援の進捗状況や適切性の確認

3 支援ネットワークの形成

4 相談援助過程の総括

5 ニーズの背景を分析

選択肢2が正解です。

第24回 問題40

- 次の記述のうち、相談援助過程におけるインターベンションの説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 相談援助過程を振り返り、契約の終了に向けて準備する。

2 援助計画の進捗状況と達成状況を評価する。

3 個々のニーズの充足に向けて援助者や援助機関が各々の役割を遂行する。

4 課題分析で明らかになったニーズを充足する社会資源を選定する。

5 クライエントのニーズや環境に関する情報を包括的・総合的に精査する。

1 相談援助過程を振り返り、契約の終了に向けて準備する。

これはターミネーションです。

2 援助計画の進捗状況と達成状況を評価する。

これはモニタリングです。

3 個々のニーズの充足に向けて援助者や援助機関が各々の役割を遂行する。

これが正解、インターベンションです。

4 課題分析で明らかになったニーズを充足する社会資源を選定する。

これはプランニングです。

5 クライエントのニーズや環境に関する情報を包括的・総合的に精査する。

これはアセスメントです。

第26回 問題55、56、57

次の事例を読んで、問題55から問題57までについて答えなさい。

〔事 例〕

Eさん(19歳、男性)は、高校2年時に自閉スペクトラム症と診断された。3年時に就職活動を行ったが、面接で質問に適切に答えられないことや、ゲームに熱中して寝坊し面接に間に合わないことが何度もあり、不採用が続いた。度重なる不採用の連絡と就職活動の指導によるストレスでうつ状態となり、就職活動を中止したまま卒業した。

1年後、Eさんは主治医から就職活動再開を提案され、通院先のF精神保健福祉士と面談した。F精神保健福祉士は、Eさんには一度見たものを正確に覚える、集中力があるという強みがある一方、高校時代からの課題に加え、自分から相談することは苦手なことが分かった。Eさんは配慮してくれる会社で働くことを希望したため、F精神保健福祉士は精神障害者保健福祉手帳の取得を支援した。そして、V就労移行支援事業所をEさんに紹介し、利用できるよう支援した。(問題55)

V就労移行支援事業所のG精神保健福祉士は、Eさんの訓練の様子を見て、地域のイベントで顔見知りになったW社の社長が頭に浮かんだ。そこで、W社に雇用の可能性について問い合わせたところ、「Eさんに合った仕事があるか分からない」とのことであった。(問題56)

その後、EさんはW社において事務の仕事で職場実習を開始した。実習5日目に、W社の担当者からG精神保健福祉士に、「話があるので来て欲しい」と電話があった。G精神保健福祉士が訪問したところ、担当者は、「Eさんに何度も手順の間違いを指摘したが、同じ失敗を繰り返す」「何かあれば相談するよう伝えていたのに、今日は無断で遅刻した」「このままだと実習継続は厳しい」と話した。一方、Eさんは、「社員から何を注意されたか分からず、とても疲れた。今朝起きたら始業時間を過ぎていたので急いで来たが、実習を始めさせてもらえない」と話した。G精神保健福祉士は、担当者にEさんの対応について助言した。(問題57)

G精神保健福祉士のサポートによりEさんの職場実習は順調に進み、W社はEさんの雇用について前向きに検討し始めた。

- 問題55 次のうち、この時のF精神保健福祉士の対応として、正しいものを1つ選びなさい。

1 ネゴシエーション

2 インフォームドチョイス- 3 オリエンテーション

4 アカウンタビリティ

5 リファーラル

「V就労移行支援事業所をEさんに紹介し、利用できるよう支援した。」とありますので、選択肢5のリファーラルが正解です。

- 問題56 次の記述のうち、この時点でG精神保健福祉士がW社に対して行うこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 自分がW社の仕事を見学し、体験できるよう依頼する。

2 就労移行支援の制度について説明する。

3 Eさんの特性を詳細に伝え、できそうな仕事を探すよう依頼する。

4 Eさんを雇用すると助成金の受給が可能となることを説明する。

5 Eさんと面接し、雇用の可能性を判断してもらうよう提案する。

選択肢1が正解です。

- 問題57 次の記述のうち、G精神保健福祉士が行った助言として、適切なものを2つ選びなさい。

1 「遅刻した時は、理由を聞かずそっとしておきましょう」

2 「作業手順書を作成し、Eさんに渡してはどうでしょうか」

3 「発注データの確認作業を担当させることを検討しませんか」

4 「同じ部署の社員と仲良くなる機会を設けましょう」- 5 「仕事に慣れるために、実習時間を増やしてみませんか」

選択肢2と3が正解です。選択肢5はEさんの失敗が仕事に慣れていないことが原因と捉えるような発言ですので、不適切です。Eさんの障害特性と仕事内容のミスマッチが原因ですから。

第21回 問題25

次のうち、精神保健福祉士が関係者や社会に対して実施する、実践やその結果に関する情報開示や説明の根拠となる考えを示すものとして、適切なものを1つ選びなさい。

1 アカウンタビリティ

2 インフォームドコンセント

3 アドヒアランス

4 セカンドオピニオン

5 リスクマネジメント

1 アカウンタビリティ

これが正解です。

2 インフォームドコンセント

インフォームド・コンセントは、十分な説明を受けた上で治療方針などに同意することです。

3 アドヒアランス

アドヒアランスは、患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けることです。

4 セカンドオピニオン

セカンドオピニオンは、診断や治療方針について主治医以外の第三者的立場の医師による助言を求めることです。

5 リスクマネジメント

リスクマネジメントは、危機管理のことです。

次の記事

次は、アセスメントツールについて。

コメント