面接法

構造化面接

構造化面接は、事前に面接時の内容(質問の内容や順序など)をすべて決めておいて、その通りに面接を行う方法です。

非構造化面接

非構造化面接は、事前に面接の内容を決めず、臨機応変に面接を行う方法です。

半構造化面接

半構造化面接は、構造化面接と非構造化面接の中間で、事前にある程度質問内容を決めておいて面接時に臨機応変に質問を加えたり減らしたり、という面接技法です。

深層面接

深層面接は市場調査に用いられる面接の形で、対象者の生活背景、態度、性格など複雑な心的過程を考慮して心の深層にある「ホンネ」の部分を探り出します。

生活場面面接

生活場面面接は面接室ではなく実生活場面(自宅、入所施設の居室、入院中の病院など)で面接を行う形です。

クライエントがリラックスした状態で話せて、直面する実生活上の問題をその場で具体的に把握できます。

動機づけ面接

動機づけ面接は来談者中心療法などを用いて本人の動機づけを促す心理療法的な面接です。

クライエントの中にある矛盾や相反する複雑な感情(アンビバレントな感情)を解消していきます。

動機づけ面接には以下の4つの技法(OARS)を取り入れます。

Affirming:是認

Reflecting:振り返り・反映

Summarizing:要約

動機づけ面接では、これら4つを通してチェンジトーク(変化についての話)を引き出していきます。

.png)

OARSの具体的な技法の内容を、以下で見てみよう。

面接技法

ソーシャルワークの面接技法については、まずは「基本的傾聴の連鎖」と呼ばれる5種類の技法を知りましょう。

<基本的傾聴の連鎖>

・開かれた質問&閉ざされた質問

・励まし

・言い換え

・要約

・感情の反映

閉ざされた質問

閉ざされた質問は、限定した発言を求める質問のことです。例えば「あなたの性別は?」「ご兄弟はいますか?」「介護保険の申請はしていますか?」など、「はい、いいえ」で答えられるような質問など、限定された答えを求める質問です。

開かれた質問

開かれた質問は、クライエントの自由で主体的な発言を促す、答えが「はい、いいえ」などで限定されない質問のことです。例えば「どのようなご相談ですか?」「あなたの趣味は?」など。

「閉ざされた質問」も「開かれた質問」もどちらも面接技法として重要で、使い分けなければなりません。

閉ざされた質問ばかり繰り返すと単調になりますし、開かれた質問ばかりだとクライエントは疲れてしまいます。

励まし

励ましは、文字通り、励ますことです。励ましすぎるとだめなので、少しだけ。

言い換え

言い換えは、クライエントの発言を言い換えて伝えることです。

要約

要約は、面接を終わる時などに面接内容の要点を整理して伝えることです。

感情の反映

感情の反映は、クライエントの感情を捉えて伝え返すことです。相手の感情に気付いて「仕事に失敗して落ち込んでいるのですね」などと伝えることです。

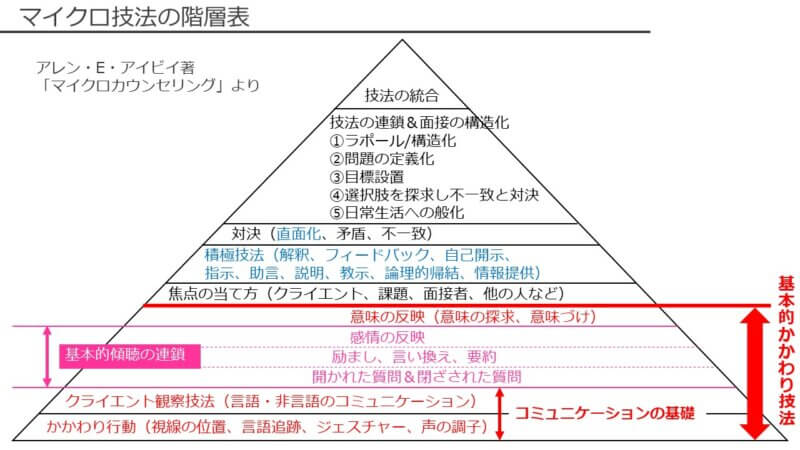

マイクロカウンセリング技法 by アイビイ

先ほど見て来た面接技法としての「基本的傾聴の連鎖」は面接の基本として土台になる技法です。

これは「傾聴」なのでクライエントにはあまりストレスはかかりません。

しかし、次の段階として、自己開示、明確化、直面化などがあり、これらは少しストレスがかかります。

明確化

明確化は、クライエントがうまく言葉で表現できないことをワーカーが言語化して伝えることです。

直面化

直面化は、クライエントの言葉と感情や行動の不一致などの矛盾点を指摘し、クライエントの内面の葛藤に直面させる技法です。

課題を明確にして課題と向き合えるように支援します。

自己開示

自己開示は、ワーカー自身の感情を伝えることです。

このように傾聴の段階からステップアップした技法もあり、これら面接技法をヒエラルキーとして階層表にまとめたものが、マイクロ技法の階層表です。

1960年代、アレン・アイビイ(Ivey, A.)は面接技法を統合したマイクロカウンセリング(マイクロ技法)を開発しました。

これまで学んできた面接技法をヒエラルキーとして階層構造で示しています。

一番下にはコミュニケーションの基礎となる「かかわり行動」があります。

「かかわり行動」は視線、ジェスチャー、声の質などのコミュニケーションの基本です。

この「かかわり行動」を基礎として基本的傾聴の連鎖を含む「基本的かかわり技法」が土台になっています。

その上に、積極技法(解釈、自己開示、指示、助言、情報提供など)や対決(直面化)などの技法が上位の階層にあります。

土台になっているのは「傾聴」が基本のクライエントに心理的負担の少ない技法ですが、積極技法や対決はクライエントに負荷をかけるハイレベルの技法です。

傾聴 by ロジャーズ

アメリカの心理学者カール・ロジャーズ(Rogers,C.)は、傾聴の三要素として「共感的理解」「無条件の肯定的関心」「自己一致」を挙げました。

.png)

カール・ロジャースと言えば、来談者中心療法だね。

共感的理解

共感的理解は、クライエントの私的世界を、自分自身の世界であるかのように感じ取って聞く体験様式です。単なる共感ではなく、「あたかも~のように」という点がポイントです。

無条件の肯定的関心

無条件の肯定的関心は、相手の話を善悪の評価をせずに聞くことです。

.png)

バイステック7原則の非審判的態度みたいな感じ。

自己一致

自己一致とは、自身が感じていることと、クライエントへの言葉や態度が一致していることです。

リフレーミング

リフレーミングとは、ある枠組みで捉えられている物事を違う枠組みで見ることです。

面接技法としても重要なので覚えておきましょう。

過去問

次の事例を読んで、問題58から問題60までについて答えなさい。

〔事 例〕

精神障害者雇用トータルサポーターのFさん(精神保健福祉士)は、ある日、従業員1,000名超の食品製造会社であるV社の人事課長の訪問を受けた。

話を聞くと、障害者法定雇用率の達成には7名足りず、新たに法定雇用率の算定が見直されたこともあり、現在雇用していない精神障害者も雇用することで達成したいとのことであった。

そして、障害者や高齢者や外国人など様々な従業員が活躍することで多様性のある企業として発展していきたいと話した。

そこでV社としては、まず精神障害者の雇用に重点的に取り組みたいと考え、何から始めればよいか教えてほしいとのことであった。(問題 58)

半年後、V社が精神障害者雇用を進める中で人事課長からFさんに相談があった。

話を聞くと、新たに雇用した精神障害者のGさん(40歳、女性)が、仕事で小さなミスが続いた後に出社できなくなり、退職を申し出たとのことであった。

対応を依頼されたFさんはV社を訪問し、相談室でGさんと会った。

Gさんは緊張した表情を見せながら、自分は会社の役に立っていないこと、仕事に自信がなくなったこと、会社に迷惑を掛けるから辞めたいことを小声で話した。

Fさんは面接の中で、Gさんは無遅刻・無欠勤であったこと、部署では昼食弁当の注文係を自らやっていたことを引き出した。

また、Fさんの問いかけに対してGさんは、来月には父親が定年退職なので、自分が無職になった後の生活が不安であることなどを語った。(問題 59)

そこで、Fさんの提案で、訪問型職場適応援助者を活用することとし、H職場適応援助者(精神保健福祉士)がGさんの支援に入った。(問題 60)

1か月後にFさんがV社を訪れると、Gさんは笑顔で仕事をしており、人事課長も喜んでいた。

Fさんの援助もあり、人事課長は、「障害者の雇用継続に取り組むことで、従業員全体の退職者数も減り、社の雰囲気が変わり、働きやすい職場になった」と笑顔で話してくれた。

第22回 問題58

次の記述のうち、この時にFさんが提案したこととして、適切なものを2つ選びなさい。

1 求職登録者のうち、V社で働けそうな精神障害者をFさんが選定する。

2 V社の障害者雇用の意義を「社会的包摂の実現」とし、社内で共有する。

3 FさんがV社を訪問し、作業内容や職場環境を把握する。

4 V社の近くに就労継続支援B型事業所を設立し、障害者雇用を進める。

5 診療報酬明細書(レセプト)を調べて、該当する社員に障害者手帳の所持を照会する。

選択肢2と3が正解です。

第22回 問題59

次のうち、Fさんが活用した面接法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 指示的面接

2 深層面接

3 生活場面面接

4 動機づけ面接

5 構造化面接

選択肢4が正解です。

第22回 問題60

次の記述のうち、この時のH職場適応援助者が行った支援として、適切なものを2つ選びなさい。

1 Gさんがミスをした作業の課題分析を行い、手順書を作成する。

2 昼食弁当の注文係を他の職員に担当してもらい、Gさんの負担を減らす。

3 Gさんの優れている点を伝えてもらうよう上司に依頼する。

4 Gさんの経済的不安を解消するために、障害年金の申請準備をする。

5 作業能力の低い人も働けるように、障害者専用の職務を作成する。

選択肢1と3が正解です。

第25回 問題44

障害者就業 ・生活支援センターに相談に来所したEさんは、これまで就職しては半年以内に退職することを繰り返していた。Eさんは、「いつも今度こそは長く続けようと思って仕事をするんですが、疲れてしまって,うまくいかないんです。 仕事が続かない自分はだめなんです」と話した 。F精神保健福祉士は気持ちを受け止め、「Eさんは、諦めずに何度も仕事に挑戦されていますよね」と話した。次のうち、F精神保健福祉士の用いた技法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 リフレーミング

2 アサーション

3 リンケージ

4 リフレクティング

5 ストレス・インタビュー

選択肢1が正解です。

社会福祉士 第31回 問題89

調査方法としての面接法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

1 非構造化面接では、調査者が事前に定めた質問項目の順序で調査を進める。

2 半構造化面接では、準備した質問項目のうち半数を質問する。

3 非構造化面接では、通常、回答の選択肢を印刷した回答票を提示して調査を進める。

4 構造化面接では、事前に準備をせず、調査対象者が自由に語りやすいように調査を進める。

5 半構造化面接では、面接中に新たな質問項目を追加することがある。

1 非構造化面接では、調査者が事前に定めた質問項目の順序で調査を進める。

間違いです。これは構造化面接です。

2 半構造化面接では、準備した質問項目のうち半数を質問する。

半構造化面接は、ある程度面接の準備をしつつも、臨機応変に質問を変えたり順序を変えたりする面接技法です。

準備した質問の半分という意味の「半」ではありません。

3 非構造化面接では、通常、回答の選択肢を印刷した回答票を提示して調査を進める。

間違いです。非構造化面接は構造化しない面接ですので、事前準備をしない面接です。

4 構造化面接では、事前に準備をせず、調査対象者が自由に語りやすいように調査を進める。

構造化面接はしっかりと事前に準備をして、そのとおりに面接を進めるやり方です。

5 半構造化面接では、面接中に新たな質問項目を追加することがある。

これが正解です。

社会福祉士 第30回 問題108

事例を読んで、Q市社会福祉協議会のA社会福祉士の用いた面接技法を示すものとして、正しいものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Q市社会福祉協議会に、一人暮らしのBさん(42歳、男性)が生活が苦しいと相談に訪れた。Bさんは20代後半まで正規就労していたが、体調不良により離職した。それ以来、不安定な就労が続いている。「親には迷惑を掛けたくないし、行政のお世話になるのも気が引ける・・・」と黙り込むBさんに、A社会福祉士は、「どうにもならなくて、おつらいのですね」と伝えた。

1 開かれた質問

2 直面化

3 自己開示

4 対決

5 感情の反映

選択肢5が正解です。

社会福祉士 第31回 問題108

次の記述のうち、アイビイ(Ivey, A.)のマイクロ技法の基礎となっている「基本的かかわり技法」として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クライエントにソーシャルワーカー自身の経験を開示する。

2 クライエントに活用可能な資源の情報を提供する。

3 クライエントに特定の行動を行うように指示する。

4 クライエントの言葉を言い換えてクライエントに返す。

5 クライエントの言葉で矛盾する点を指摘する。

1 クライエントにソーシャルワーカー自身の経験を開示する。

これは「自己開示」で「積極技法」です。

2 クライエントに活用可能な資源の情報を提供する。

これは「情報提供」で「積極技法」です。

3 クライエントに特定の行動を行うように指示する。

これは「指示」で「積極技法」です。

4 クライエントの言葉を言い換えてクライエントに返す。

これが正解です。これは「言い換え」で「基本的かかわり技法」の中の「基本的傾聴の連鎖」です。

5 クライエントの言葉で矛盾する点を指摘する。

これは「対決」です。

第23回 問題43

次の記述のうち、精神保健福祉士がクライエントに対して行う面接技法の直面化の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

1 話した内容を別の言葉に換えて簡潔に伝え返すこと。

2 話した内容の矛盾点を見定めて指摘すること。

3 黙っていることの意味をくみとってまとめて話すこと。

4 考えや気持ちを単純な質問で引き出すこと。

5 否定的な内容を肯定的な意味づけに変えること。

1 話した内容を別の言葉に換えて簡潔に伝え返すこと。

これは「言い換え」です。

2 話した内容の矛盾点を見定めて指摘すること。

これが直面化です。直面化(confrontation)は、クライエントの言葉と感情の不一致や言葉と行動の不一致などの矛盾点を指摘し、クライエントの内面の葛藤状況に直面させる事で、問題を明確にし、課題と向き合えるように支援します。

3 黙っていることの意味をくみとってまとめて話すこと。

これは「要約」です。

4 考えや気持ちを単純な質問で引き出すこと。

これは「閉ざされた質問」でしょうか。

5 否定的な内容を肯定的な意味づけに変えること。

これは「リフレーミング」です。

第21回 問題44

地域活動支援センターに勤務するG精神保健福祉士は、利用者のHさんから、次のような相談を受けた。

Hさんは、「今のマンションに一人暮らしをするようになって半年経ったけれど、昨日、管理人さんから自転車を停める場所が間違っていると注意を受けたんです。

停める場所には、いつも注意しているので、絶対に間違っていないと話したのですが、なかなか信じてもらえずに・・・。もう一度確認してもらったら、管理人さんの勘違いだったんです。どうして疑われたのかな・・・。病気だからかな」と、涙ぐみながら話した。

G精神保健福祉士は、「半年も住んでいるのに、悔しかったですよね」と返答した。

次のうち、G精神保健福祉士が行った面接の技法として、適切なものを1つ選びなさい。

1 要約

2 繰り返し

3 感情の反映

4 言い換え

5 支持

選択肢3が正解です。

第18回 問題43

統合失調症のHさん(29歳、男性)は、ガソリンスタンドのパート収入と生活保護費を併せて、アパートで単身生活をしている。

また、精神科診療所に外来通院している。

同診療所のJ精神保健福祉士が訪問したときに最近の様子を尋ねたら、「仕事が忙しくて大変で、とても疲れる。パート先の同僚が、生活が苦しいそうで、お金が何とかならないかと言っている」と話した。

J精神保健福祉士は「仕事が大変で体がきつくて疲れてしまうのもあるけど、もしかしたらパート先の同僚からお金を貸してほしいと言われて、どうしたらよいか悩んでいるのではないですか」と尋ねた。

次のうち、J精神保健福祉士が用いた面接技法として、正しいものを1つ選びなさい。

1 明確化(clarification)

2 要約(summarization)

3 直面化(confrontation)

4 支持(approval)

5 励まし(encouraging)

正解は選択肢1です。

J精神保健福祉士は、Hさんが不安で自分自身の思いをうまく表現できていないので、明確化して伝えています。

第18回 問題13

アイビイ(Ivey, A.)のマイクロカウンセリングの基本的かかわり技法に関する次の記述のうち、「開かれた質問の例」として、正しいものを1つ選びなさい。

1 あなたはご長男ですか?

2 あなた方ご家族は、どちらにお住まいですか?

3 あなたは、いつからこちらにお住まいですか?

4 あなたは、結婚についてどのように感じておられますか?

5 あなたは、ご自分の人生がうまくいっていると思いますか?

選択肢4が正解です。

社会福祉士 第35回 問題106

事例を読んで、V児童養護施設のM児童指導員(社会福祉士)が用いた面接技法の組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(11歳、女性) は、10歳からネグレクトによってV児童養護施設に入所していた。1か月後に施設を退所し、実母と再婚相手の3人での生活が始まる予定である。ある日、M児童指導員に、Aさんがうつむきながら、「前の学校に戻れるのはうれしいけれども、家には本当は帰りたくない」とつぶやいた。M児童指導員は、少し間をおいてから、「家には本当は帰りたくない・・・。その気持ちをもう少し教えてほしいな」と静かに伝えた。

1 「繰り返し」と「言い換え」

2 「繰り返し」と 「開かれた質問」

3 「言い換え」と 「要約」

4 「要約」と 「閉じられた質問」

5 「要約」と「開かれた質問」

選択肢2が正解です。

第25回 問題58

〔事 例〕

F精神保健福祉士が勤務する精神科病院に、10日前、アルコール依存症のGさん(52歳、男性)が入院となった。Gさんはこれまで2度入院し、その都度F精神保健福祉士が担当していた。離脱症状が治まっため、F精神保健福祉士は病棟の面接室でGさんと面接を行った。Gさんは、「大学を出て今の会社に就職して、趣味もなく仕事ばかりの生活だった。3年前に管理職に昇進して、慣れない内容が増えてそのストレスを飲酒でごまかすようになり、そのうち時々早退して昼から酒を飲むようになった。 その様子を見兼ねた妻が病院に連れて来た。今まで自分で酒を断とうとしたけど、うまくいかなかった。こんな僕だけど、家族のためにも酒のない生活に変わりたい気持ちはある。妻や社長からは、今回は入院してしっかり治して帰ってくるようにと言われているけど、迷惑をかけて、つくづく自分はだめな人間だと思う」とやっと本音を話した 。F精神保健福祉士は、「そう思いつつも、Gさん自身はこれから酒のない生活に変わっていきたいんですね」と話を続けた。

次のうち、この時にF精神保健福祉士が行った面接として、正しいものを1つ選びなさい。1 構造化面接

2 指示的面接

3 居宅訪問面接

4 動機づけ面接

5 生活場面面接

選択肢4が正解です。

第24回 問題41

- U精神科デイケアを利用するDさんは、デイケア担当のE精神保健福祉士に相談した。「先日、隣家の玄関前に空き缶が落ちていました。その横を通り過ぎたところ、いきなり隣人から、『空き缶を捨てたのはお前か』と怒鳴られました。その時は、『違います、私じゃないです』と答えましたが、精神障害者だからそう思われたのですかね。誤解なのに」と唇を噛{か}みしめながら訴えた。E精神保健福祉士は、「Dさんが捨てた物ではないのに、誤解されて、悔しかったですね」と話したところ、Dさんは小さくうなずいた。

次のうち、この場面でE精神保健福祉士が用いた面接技法として、正しいものを1つ選びなさい。

1 励まし

2 要約

3 言い換え

4 繰り返し

5 感情の反映

選択肢5が正解です。「Dさんが捨てた物ではないのに、誤解されて、悔しかったですね」と相手の感情を反映させています。

第26回 問題44

- 次の記述のうち、生活場面面接の特徴として、適切なものを2つ選びなさい。

1 プライバシーに配慮して、匿名性を保ちながら行う。

2 クライエントの認知を改善し、行動を変容させる。

3 クライエントが、比較的リラックスした状態で話せる。

4 自宅や入所施設の自室、入院中の病室などで行う。- 5 クライエントの生活困難課題を取り上げて、実際に再現してみる。

選択肢3と4が正解です。

第27回 問題29

次の記述のうち、精神保健福祉士が面接で用いる「感情の反映」の説明として、正しいものを1つ選びなさい。

1 クライエントの表現をそのまま繰り返す。

2 クライエントの話に込められている気持ちを言語化する。

3 クライエントが話したことをまとめてフィードバックする。

4 クライエントの感情を尊重し認める。

5 クライエントの思いと行動のずれを明らかにする。

選択肢2が正解です。

第23回 問題22

次の記述のうち、精神保健福祉の理論や実践に影響を与えた人物の説明として、適切なものを1つ選びなさい。

1 ジョーンズ(Jones, M.)は、病院の全環境を治療手段として用いる治療共同体の概念を提唱した。

2 ミニューチン(Minuchin, S.)は、集団や人間の相互依存性によるグループダイナミクスに着目した。

3 ロジャーズ(Rogers, C.)は、様々な心理療法やカウンセリング理論の基本となっている面接技法を統合したマイクロカウンセリングを開発した。

4 レヴィン(Lewin, K.)は、システム理論に基づいた構造的家族療法を展開し、家族成員間の境界に着目した。

5 アイビイ(Ivey, A.)は、非指示的アプローチである来談者中心療法(クライエント中心療法)を確立した。

1 ジョーンズ(Jones, M.)は、病院の全環境を治療手段として用いる治療共同体の概念を提唱した。

これが正解です。ジョーンズのキーワードは「治療共同体」です。

2 ミニューチン(Minuchin, S.)は、集団や人間の相互依存性によるグループダイナミクスに着目した。

間違いです。「グループダイナミクス」といえばレヴィンです。

3 ロジャーズ(Rogers, C.)は、様々な心理療法やカウンセリング理論の基本となっている面接技法を統合したマイクロカウンセリングを開発した。

間違いです。「マイクロカウンセリング」といえばアイビイです。

4 レヴィン(Lewin, K.)は、システム理論に基づいた構造的家族療法を展開し、家族成員間の境界に着目した。

間違いです。「構造的家族療法」といえばミニューチンです。

5 アイビイ(Ivey, A.)は、非指示的アプローチである来談者中心療法(クライエント中心療法)を確立した。

間違いです。「来談者中心療法」といえばロジャーズです。

次の記事

次は、ソーシャルワークの援助関係について。

コメント